●高齢者虐待防止法とは

虐待の定義を明確にし、通報・相談の窓口を設けることで、高齢者虐待の早期発見および防止・保護につなげるために制定されたのが「高齢者虐待防止法」です。「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が正式名です。

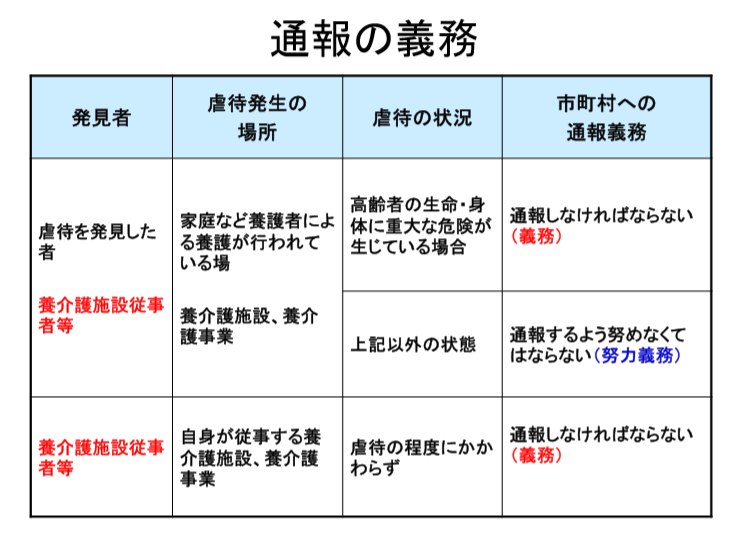

高齢者虐待防止法は、2005(平成17)年にできた法律で、翌年の2006(平成18)年4月から施行されています。同法の中では、被虐待者の対象を65歳以上とした上で、前述した五つの虐待をそれぞれ定義し、明確化しています。また、高齢者虐待の防止が目的のため、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、窓口となる当該の市町村に通報することが義務づけられています。

・通報を受けた場合、速やかな高齢者の安全確認、通報等に係る事実確認、高齢者虐待対応協力者と 対応について協議(第9条第1項)

・通報等がなされた施設・事業所が養護老人ホーム、有料老人ホームであっ ても、第一義的には、市町村が事実の確認の調査を行う。

※高齢者虐待防止の基本 – 厚生労働省

※東京都高齢者虐待対応マニュアル – 東京都福祉保険局

■東京都高齢者虐待防止マニュアルより抜粋

▼高齢者虐待の捉え方や判断について

〇困難が生じている事実に着目する

・高齢者虐待に該当するか否かを判断することが目的ではない。

・高齢者虐待は芽の小さなうちから対応することが深刻な虐待の予防につながる。

〇虐待しているという「自覚は」は問わない

・虐待行為を行っている人の自覚があろうとなかろうと、その行為の結果として高齢者本人の権利が侵害されている状態となっていれば、それは高齢者虐待とみなして何らかの支援を行う必要性がある。

〇高齢者本人の「自覚」は問わない

・客観的に見て権利が侵害された状態に置かれている場合には、高齢者虐待にあたるものとする。

○「経済的虐待」の捉え方について

・経済的虐待に当たるか否かは、高齢者本人が納得し、その意思に基づいて財産が管理 されているか、実際に高齢者本人の生活や介護に何らかの支障が出ていないか、など が判断のポイントである。

・たとえ高齢者本人が納得していると思われる場合でも、これまでの家族関係や虐待に対する心理的圧力などから、合意せざるをえない状況であることも考えられます。本人の意思が表面的なものである可能性を踏まえ、真意を丁寧に確認していくことが重要。

上記を踏まえ、高齢者虐待防止には本人の意思尊重・権利擁護、

当然に基本的人権と尊厳の保持が極めて重要なのは明確である。

渡部)さて今回、縁あって携わった現場の闇について警鐘を兼ね記事にさせていただきます。この一週間で痛感したポイントを簡略に記するので今後、高齢者に支援に携わる全国の皆様には事前対策など十分に考慮し、死ぬまで”生きがい”を持って生きる為にも安定した老後を送る為にも改めて今一度考えていただく機会になればと幸いです。

■今回のポイントは、

1,一度施設に入ってしまうと本人の意思はとても制限される可能性が高い。

2,施設という閉鎖された環境にあると外部と簡単に遮断され意思は通らない。

3,施設職員やケアマネなどが性善説に基づき適切に職務遂行するとは限らない。

4,施設・養護者等の関係者が虐待とはどういうことかを理解していない。

5,虐待防止法などを市町村や関連する窓口等が適切に理解運用するとは限らない。

6,その為のネットワークには良さもあるが、元々の繋がりで判官贔屓な馴れ合いが起こる。

7,通報者が誰か、事前根回しがあるか、社会的な地位などで著しく対応を変える。

8,従前の体制依存により、先入観で偏見対応され法による公正公平は担保されない。

9,上記を踏まえ、虐待がなくならないベースに旧態依存と馴れ合いが明確な課題である。

この様な馴れ合いや担当者の器量や忙しさに加え、行政~人権擁護~地域包括~ケアマネ~介護~施設などの権利ラインがハッキリしているので、それ以外からのアクセスには基本的に排他的である。今後、地域包括ケアシステムを深化させる為の活動に尽力する中ではこれからも同じ様に色々な従来の縦割りや既得権益や利害関係者等とのもどかしいやり取りが続くのであろうと安易に想像できる。”フレイル予防はまちづくり”と諸先輩方から学んだことを活かして粘り強く地域福祉の向上には既成されたものや協合できないこととは改革する為には戦っていかないとダメなんだと気持ちを新たに引締て今後も邁進して参ります。